在广西大学那宽敞明亮的大学生活动中心里,一场别开生面的交流活动正如火如荼地进行着。中越两国的学子与教师代表们济济一堂,他们围绕着“青年媒体人的使命”“媒体驱动产业融合”“AI技术与媒体未来”这三个充满时代感的议题,展开了一场激烈的智慧交锋。现场气氛热烈非凡,大家各抒己见,思维的火花在空气中不断碰撞。

越南留学生阮氏芳梅站在台上,眼神中闪烁着自信的光芒,她侃侃而谈:“在当下,社交媒体的迅猛发展如同一场席卷全球的风暴,为我们当代青年开辟了一片广阔无垠的知识分享天地。就拿我们在华的越南留学生来说,通过各种社交媒体平台,我们能够将在中国所学到的丰富知识毫无保留地传播出去。这不仅仅是简单的信息传递,更是我们Z世代青年借助短视频这一新兴媒介,传递文化温度的大胆尝试与全新可能。”

紧接着,另一位越南留学生赖友明强走上台,他满怀激情地分享道:“大家知道吗?在越南北江,荔枝电商直播取得了巨大的成功。果农们将新鲜采摘的荔枝通过直播镜头展示给全世界的消费者,瞬间让这些原本深藏在山间的美味成为了‘流量宠儿’。还有榴莲政策红利的释放,也让中越之间的水果贸易迎来了新的高潮。这一切都得益于数字营销的力量,它让传统农业成功转型,摇身一变成为了‘流量王’。如今,中越两国的青年正携手共进,利用电商平台搭建起一张紧密相连的产业协同网,从田间到屏幕,掀起了一股跨国经济的新浪潮。”

文学院的越南留学生范垂杨也不甘示弱,分享起了越南AI传媒领域的创新案例:“在越南,电视台巧妙地运用AI翻译技术,成功打破了文化交流的壁垒。就拿《中越友好纪事》这个节目来说,凭借AI翻译,它收获了高达3000万次的点击量,让更多越南民众深入了解了中越之间的深厚情谊。还有越南媒体VnExpress,通过智能推荐系统,精准地将各类优质内容推送给用户,在促进两国文化交流方面架起了一座坚实的桥梁。”

中国—东盟研究院的教师谢德富在认真倾听了中越青年的精彩发言后,站起身来,语重心长地说道:“真正的国际理解并非凭空产生,它始于日常的点滴接触,成于文化上的共情共鸣。就像一顿温馨的年夜饭,一次惬意的踏青,这些看似平凡的日常活动,却能够用温暖的力量打破文化之间的隔阂,用满腔的热情‘焊接’起中越两国的友谊。在如今自媒体浪潮汹涌澎湃的时代,两国的青年媒体人更需要秉持开放包容的心态,积极促进交流。我们既要珍视彼此文化中的共鸣点,更要尊重各自文化的独特个性。中越青年学子们,应当勇敢地迈出舒适圈,全身心地深度融入当地社会。在真诚的互动交流中,共同搭建起文明交流的‘彩虹桥’。我衷心地鼓励大家,携手并肩,超越单一的视角局限,共同谱写多元文化共生共荣的崭新篇章。”

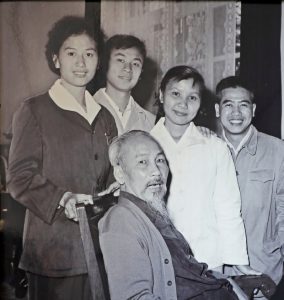

而在校园的另一个角落,广西大学党委常委、宣传部部长、文学院院长孙瑞正带领着一行人,前去探望一位特殊的老人——原南宁育才学校的中文教师刘少明。刘少明老人已经93岁高龄了,岁月在他脸上刻下了深深的皱纹,但他的眼神依然矍铄。当大家围坐在老人身边,听他讲述那段“自编教材点燃汉语星火”的燃情岁月时,仿佛穿越时空,回到了那个充满激情与梦想的年代。刘少明老人曾两次获越南胡志明主席接见,并获越南政府颁发奖状,他为中越文化教育交流做出了不可磨灭的贡献。

时光回溯到1951年,毛泽东主席亲自同意建立广西南宁育才学校,越南称其为“中央学舍区”。这所学校承载着重大的使命,为越南培养了大批栋梁之才。岁月流转,如今在广西大学校园内,13栋育才学校的老建筑依然屹立不倒,每天都能传出朗朗书声。那座庄严肃穆的大礼堂,静静地见证着中越教育使命的世纪接力,仿佛在诉说着那段波澜壮阔的历史。

同样是4月3日这一天,在桂林的“越南校友、友人墓园”,一场庄重的清明祭扫活动正在进行。越南驻南宁总领事馆官员和广西壮族自治区南溪山医院、广西师范大学等单位负责人及10多名中越师生代表齐聚于此。他们怀着崇敬与缅怀之情,向长眠于此的越南校友及越南友人献上鲜花,寄托哀思。这场祭扫活动,不仅仅是对逝者的追思,更是两国友好情谊的延续,是对历史的尊重与铭记,更是对未来两国进一步深化交流与合作的美好期许,为中越友谊的大厦夯实了基础。

当每年农历三月初三来临之际,八桂大地瞬间变成了一片欢乐的海洋,处处洋溢着浓郁的节日氛围。在这个特殊的日子里,来自越南的留学生们在热情好客的中国小伙伴们的邀约下,全身心地投入到对中华优秀传统文化的沉浸式体验中。在桂林那如诗如画的山水间,广西师范大学的越南留学生们,在电影《刘三姐》扮演者黄婉秋之女何雁云、外孙女黎美杉的带领下,来到了美丽的漓江边对歌。他们看着那清澈见底的江水,听着耳边传来的悠扬山歌,切身感受到了广西民族传统文化那独特而迷人的魅力。

来自越南河内的阮金城,目前在广西民族大学求学。他从小就对音乐有着浓厚的兴趣,尤其喜爱唱歌。一次偶然的机会,他在网上听到了那首经典的山歌《多谢了》,瞬间就被那优美的旋律和质朴的歌词深深吸引。也正是这首歌,如同一条无形的纽带,串联起了他与广西之间的不解之缘。今年,在同学们的陪伴下,阮金城第一次亲身感受了广西三月三的热闹非凡。在那千年歌圩里,刘三姐的传奇故事依然在人们口中传唱,那动人的旋律仿佛穿越时空,萦绕在耳边。五色糯米饭散发着诱人的香气,竹竿舞欢快的节奏让人忍不住随之舞动,这一切交织出了一幅浓郁的民族风情画,每一处细节都晕染着独特的韵味。阮金城感慨地说:“在我的家乡越南,也有一个类似‘三月三’的节日,叫做‘古锣节’。在‘古锣节’里,同样有着许多丰富多彩的传统民俗活动,比如激烈的象棋比赛、精彩的摔跤比赛、悦耳的民歌表演以及充满趣味的木偶戏表演等。虽然我们两国庆祝节日的方式有所不同,但节日所蕴含的意义却是相通的,那就是增进人们之间的感情,传承和弘扬民族文化。越南与广西山水相连,习俗相近,年轻人之间更是容易沟通交流。我希望自己能够成为越中两国友谊的使者,为促进两国文化交流贡献自己的一份力量。”

在南宁师范大学,越南留学生们也沉浸在“三月三”的欢乐氛围中。他们与南山艺术职业技术学校身着传统服饰的中国同学们一起,欢歌笑语,共同庆祝这个盛大的节日。大家手牵手参加篝火舞会,欢快地跳着竹竿舞,互相抛着绣球,认真地学唱山歌,品尝着广西特色美食,完全沉醉在广西三月三那万般风情之中。南宁师范大学还精心组织了中越师生开展主题文化活动,包括上一堂传统文化课,让大家深入了解中国传统文化的博大精深;学一项民族手工,亲身体验传统手工艺的魅力;品一次广西美食,从舌尖上感受广西的独特风味。该校国际教育学院2022级汉语国际教育专业的越南留学生黄芳玲激动地说:“我在广西参加过很多非遗体验活动,通过这些活动,我深深感受到了越中两国民间艺术传承与交流的深远意义。中国的剪纸、传统戏曲等非遗项目,与越南的水上木偶戏等非遗一样,都各具独特的魅力。如今,两国正积极探索非遗传承的新路径,借助国际文化节、艺术巡演等平台,实现了文化的交流互鉴。我期待两国青年能够进一步加强合作,推动民间艺术跨越国界,让更多的人了解和喜爱彼此的文化,让非遗这颗璀璨的明珠在世界舞台上绽放出更加耀眼的光彩。”

在广西艺术学院,越南留学生们在由广西国际传播中心主办,广西云数字媒体集团承办的“春天‘友’个约会”2025中国—东盟青年春日联欢会上,更是大放异彩。裴香银凭借自己的才华,作词作曲并深情演唱了《下龙安平的春天》。她那如清泉般清澈甜美的歌声,仿佛将听众带入了越南那充满生机与活力的春日美景之中,让人如痴如醉。不仅如此,她还与武秋安合唱了越南语版的《青花瓷》,柔美的声线与充满中国风的歌词完美交织,给人带来了一种耳目一新的感觉。裴香银满怀期待地说:“我希望通过我的歌声,能够让大家感受到越南流行歌曲和中国流行歌曲之间的相似、相通之处。音乐是无国界的语言,我衷心希望音乐能够成为连接两国青年友谊的桥梁,让我们的友谊在音乐的旋律中不断延续和深化。”

中越两国青年,在时代的舞台上,用智慧、热情与担当,传承着两国的传统友谊,推动着文化的交融与创新。他们以各自的方式,为两国的友好合作添砖加瓦,共同描绘出一幅绚丽多彩的未来画卷。无论是在媒体领域的创新探索,还是在文化传承与交流方面的积极实践,都展现出了无限的潜力与活力。相信在他们的努力下,中越两国的友谊之花将开得更加绚烂,两国的合作之路也将越走越宽广。